在日常實務(wù)中,筆者經(jīng)常會遇到這樣一種觀點或傾向,公司清算注銷如陷入障礙僵局最終都可以通過申請強制清算程序解決。然而,強制清算程序是否是打開公司清算僵局的萬能鑰匙呢?比如,若部分股東不同意公司解散,是否意味著這些股東就是不同意公司自行清算,而導致其他股東只能轉(zhuǎn)求強制清算程序以完成公司注銷?在公司存在公章營業(yè)執(zhí)照、財務(wù)賬簿、債務(wù)合同等重要文件丟失,無法聯(lián)系法定代表人、財務(wù)人員等等不利情況下,是否公司無法開展自行清算活動,但可以通過一紙文書向人民法院申請啟動強制清算的方式完成公司注銷?

針對上述這些疑問,筆者不揣淺陋,結(jié)合有限實務(wù)經(jīng)驗撰寫本文,就企業(yè)采用清算方式退出市場過程中的一些可能傾向及問題,簡要闡述下自己的想法和體會;同時,本文就企業(yè)清算法律實務(wù)中的一些常見難點提出建議,期以此拋磚引玉,乃至見教于大方。

背景

市場競爭必然帶來市場淘汰,國家政策在“供給側(cè)改革”、“清理僵尸企業(yè)”、“壓縮國有企業(yè)層級”等方面的制度改革從不同角度對市場競爭主體退出市場提出了宏觀調(diào)控的方向與要求,為市場主體依法有序退出市場、妥善清理法律關(guān)系提供了基本的政策框架與現(xiàn)實要求。

不管是客觀“向陰”、沉著冷靜面對當前新冠肺炎疫情大流行時代背景下中小企業(yè)生存越發(fā)艱難的大經(jīng)濟環(huán)境,還是樂觀“向陽”、致力于提升企業(yè)現(xiàn)代公司治理能力,公司等市場主體退出法律制度研究在當前市場主體競爭環(huán)境下具有十分重要意義。

一、自行清算系市場主體重要退出途徑

公司作為競爭市場主體的主要組成部分,是具有獨立法人資格的實體。自公司設(shè)立進入競爭市場,參與市場競爭乃至注銷登記退出競爭舞臺,其整個生命周期均應(yīng)遵守相應(yīng)法律規(guī)定。

一般而言,公司退出市場有破產(chǎn)清算和非破產(chǎn)清算兩種途徑,非破產(chǎn)清算具體包括自行清算和強制清算,簡而言之,有三種路徑。

就各退出途徑的案件數(shù)量情況,據(jù)《全國人民代表大會常務(wù)委員會執(zhí)法檢查組關(guān)于檢查<中華人民共和國企業(yè)破產(chǎn)法>實施情況的報告》[ 見網(wǎng)址:http://www.npc.gov.cn/npc/kgfb/202108/0cf4f41b72fe4ddeb3d536dfe3103eb3.shtml。最后訪問時間,2022年2月21日。]相關(guān)數(shù)據(jù)顯示,從破產(chǎn)案件數(shù)量看,2007年至2020年,全國法院共受理破產(chǎn)案件59604件,審結(jié)破產(chǎn)案件48045件。但是,僅僅是2020年,全國企業(yè)注銷數(shù)量已達289.9萬戶,其中因破產(chǎn)原因注銷的企業(yè)僅3908戶,占比僅約1‰。就在自行清算和破產(chǎn)清算等非破產(chǎn)退出通道中,根據(jù)中國裁判文書網(wǎng)數(shù)據(jù)[ 中國裁判文書網(wǎng)址:https://wenshu.court.gov.cn。最后訪問時間:2022年2月24日。]顯示,自2017年至2021年,全國法院案號含“強清”的民事裁定書分別為183、580、884、983、1902份,共計4532份,而且其中僅上海和江蘇兩地文書幾乎就占據(jù)一半比例;而且,即便這些民事裁定書均為終結(jié)強制清算程序、宣告企業(yè)注銷的民事裁定書,通過強制清算通道完成市場主體退出的公司占比更是極少。

以上數(shù)據(jù)可以看出,通過破產(chǎn)清算和強制清算通道完成市場退出的企業(yè)數(shù)量極少,而自行清算程序仍是目前企業(yè)主體退出市場的最主要途徑。雖然在此之間有著較為復雜的制度原因與實踐原因,但仍然應(yīng)該認識到,對自行清算程序的研究與梳理工作在法律實務(wù)具有十分重要的意義。

盡管自行清算是市場主體退出競爭環(huán)境的重要通道,然而筆者在為相關(guān)企業(yè)提供市場主體退出法律服務(wù)時,發(fā)現(xiàn)目前不少國有企業(yè)高管及專業(yè)人員對企業(yè)自行清算制度存在一些困惑及認知誤區(qū)。基于此,筆者不揣淺陋,根據(jù)有限實務(wù)經(jīng)驗撰寫本文,就國有企業(yè)市場主體退出過程中自行清算中常見的態(tài)度觀點進行討論分析,并就企業(yè)清算法律實務(wù)中的一些常見難點提出建議。

二、輕視自行清算,重視強制清算

筆者在為企業(yè)提供清算法律服務(wù)的過程中,發(fā)現(xiàn)部分人士認為,在部分股東不同意公司解散(或基于各種原因預計難以達成全部股東同意)的情況下,由于股東會無法達成一致通過公司解散的股東會決議,故公司只能通過強制清算程序完成公司注銷。

與此類似,部分人士認為,在公司存在公章營業(yè)執(zhí)照、財務(wù)賬簿、債務(wù)合同等重要文件丟失,無法聯(lián)系法定代表人、財務(wù)人員等情況下,公司實際無法開展清算活動,因此亦只能轉(zhuǎn)求強制清算程序以完成公司注銷。

簡而言之,上述觀點可以總結(jié)為“全體股東同意公司解散才能開展自行清算程序”、“公司公章財務(wù)資料齊備才能開展自行清算程序”、“公司法定代表人配合清算才能開展自行清算程序”等各種“需要具備某某條件才能開展自行清算程序”的思維模式。在這種思維模式下,如果前置條件無法達成則無法通過自行清算注銷公司,但向人民法院提交一紙強制清算申請書啟動強制清算程序即可解決前述所有問題。

簡言之,部分人士認為,啟動自行清算通常需要滿足各種各樣的條件,而強制清算程序則是解決自行清算所有難題的萬能鑰匙、救命稻草或白馬騎士。

公司通過自行清算完成注銷確實需要滿足一定的條件,因此上述觀點有一定的合理性,但輕自行清算、將強制清算視為解決公司注銷問題的萬能鑰匙,這樣的觀點則可茲商榷。限于文章篇幅,本文僅就上述“需要具備某某條件才能開展自行清算程序”中兩個基本類型問題進行分析:“無法達成一致公司解散股東會決議即無法自行清算”和“公司人財物不齊備即無法自行清算”。

實質(zhì)上,這兩個問題系不同層面的問題:股東會能否達成解散公司的有效股東會決議系公司解散程序中能否形成解散原因的問題,該問題是公司應(yīng)否解散的問題,此時尚不發(fā)生何種自行清算與強制清算的問題,程序在前;“公章營業(yè)執(zhí)照、財務(wù)賬簿、債權(quán)債務(wù)等重要文件丟失,無法聯(lián)系法定代表人、財務(wù)人員”等人財物問題則是確定公司應(yīng)當解散后,解決公司能否解散的問題,此時或有討論采用自行清算還是強制清算之空間,但程序在后。

具體而言,產(chǎn)生前述兩種觀點的主要原因在于混淆了以下一些概念:

1、“全體股東同意才能開展自行清算”——混淆強制解散與強制清算

混淆強制解散與強制清算的主要原因在于沒有正確厘清公司注銷程序,即在未厘清解散、清算、注銷等程序的情況下,部分人士認為,強制清算程序可以解決股東會無法達成一致解散公司股東會決議的問題。但實際上,在公司股東會未達成解散公司的有效股東會決議之前,此時尚無公司解散原因,公司應(yīng)否解散尚未確定,清算程序尚未啟動,自不發(fā)生如何清算、如何確認清算結(jié)果的問題,換言之,尚不發(fā)生選擇自行清算還是強制清算的問題。同時,不管是自行清算還是強制清算二者哪一個程序,均需要存在股東會解散決議、公司被吊銷撤銷等公司解散原因。

在不存在公司被吊銷營業(yè)執(zhí)照等法定解散原因,需要公司自行決議解決的,如預計公司股東會不能達成有效解散公司的股東會決議,股東仍想解散公司的,該股東只能先提起強制解散程序,訴請人民法院解散公司。在經(jīng)人民法院判決存在法定或約定解散事由后,公司才具備解散原因,由此,才發(fā)生公司解散系采用自行清算還是存在強制清算可能性的問題。如經(jīng)法院宣告公司解散后一定時限內(nèi),存在無法成立清算組或清算組無法依法發(fā)揮職能等法定情形時,相關(guān)利害關(guān)系人可申請人民法院成立清算組進行強制清算。

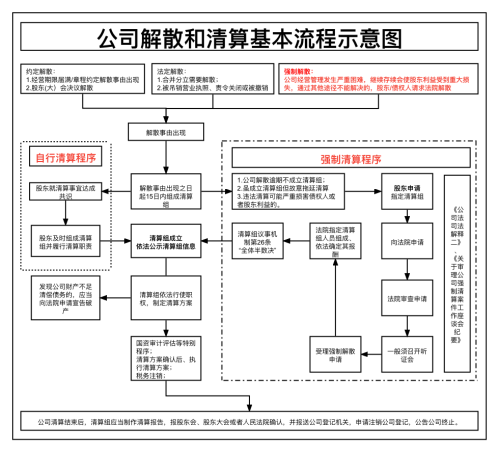

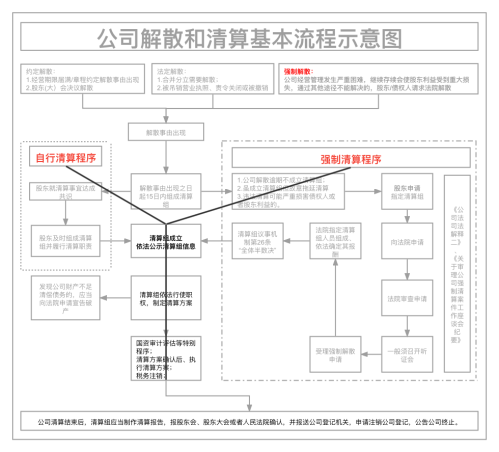

如上有關(guān)公司解散和公司清算的基本流程示意圖如下:

實際上,依據(jù)《公司法》第三十七條、第四十三條等有關(guān)規(guī)定,公司解散決議同其他股東會重要表決事項一致,解散決議符合公司法及公司章程規(guī)定的股東會會議程序和相應(yīng)表決權(quán)比例即可產(chǎn)生法律效力,并非當然需要全部表決權(quán)表決通過,因此,全體股東無法達成一致公司解散決議并不構(gòu)成公司注銷只能尋求強制清算程序的當然原因。(當然也應(yīng)該注意到:實務(wù)操作中鑒于不同的市場監(jiān)督管理局有著不同的風險監(jiān)管能力與要求,因此,對非全體股東一致通過的公司解散股東會決議,部分市監(jiān)局可能持謹慎態(tài)度,可能會要求提供股東會會議公證書等額外材料)。

關(guān)于部分公司關(guān)心的確認強制解散和強制清算兩個程序能否合并的問題。

依據(jù)《最高人民法院關(guān)于適用<中華人民共和國公司法>若干問題的規(guī)定(二)》(2021年1月1日生效,本文簡稱“《公司法司法解釋二》”)第二條,“股東提起解散公司訴訟,同時又申請人民法院對公司進行清算的,人民法院對其提出的清算申請不予受理。人民法院可以告知原告,在人民法院判決解散公司后,依據(jù)民法典第七十條、公司法第一百八十三條和本規(guī)定第七條的規(guī)定,自行組織清算或者另行申請人民法院對公司進行清算”,以及最高人民法院《關(guān)于審理公司強制清算案件工作座談會紀要》的有關(guān)規(guī)定,“7、公司債權(quán)人或者股東向人民法院申請強制清算應(yīng)當提交清算申請書。申請書應(yīng)當載明申請人、被申請人的基本情況和申請的事實和理由。同時,申請人應(yīng)當向人民法院提交被申請人已經(jīng)發(fā)生解散事由以及申請人對被申請人享有債權(quán)或者股權(quán)的有關(guān)證據(jù)。公司解散后已經(jīng)自行成立清算組進行清算,但債權(quán)人或者股東以其故意拖延清算,或者存在其他違法清算可能嚴重損害債權(quán)人或者股東利益為由,申請人民法院強制清算的,申請人還應(yīng)當向人民法院提交公司故意拖延清算,或者存在其他違法清算行為可能嚴重損害其利益的相應(yīng)證據(jù)材料”。

因此,如申請強制解散時一并申請強制清算,申請強制清算時無法提供公司已有強制解散判決的情況下,該合并強制解散與強制清算的請求存在不被人民法院受理的可能性。

2、“人財物齊備才能自行解散公司”——片面理解強制清算與自行清算關(guān)系

從靜態(tài)關(guān)系上看,自行清算與強制清算二者在各種具體環(huán)節(jié)上均有一定差異,具體舉例如下:

自行清算與強制清算程序?qū)Ρ缺?/span> |

||

|

自行清算 |

強制清算 |

啟動程序 |

l 無需申請且債權(quán)人并無啟動清算的權(quán)利 |

l 可由債權(quán)人/股東依法申請啟動 |

清算程序 |

l 成立清算組 l 清算組成員依法履行職權(quán),開展清算活動 l 執(zhí)行經(jīng)股東(大)確認后的清算方案、制作清算報告 l 申請工商注銷 |

l 申請人確定管轄法院、準備證據(jù)材料、提起強制清算程序 l 法院一般需要召開聽證會審查申請,然后才能受理強制清算申請案件 l 法院確定受理強制清算案件后,參照企業(yè)破產(chǎn)案件申請費有關(guān)規(guī)定繳納申請費用,以強制清算財產(chǎn)總額為基數(shù),按照財產(chǎn)案件受理費標準減半計算,法院受理強制清算申請后從被申請人財產(chǎn)中優(yōu)先撥付 l 指定清算組成員及負責,成立清算組 l 清算組成員依法履行職權(quán),開展清算活動,清算無特殊原因應(yīng)自成立之日起6個月內(nèi)清算完畢 l 執(zhí)行經(jīng)人民法院確認后的清算方案、制作清算報告,法院出具強制清算程序終結(jié)裁定文書 l 憑法院文書等材料申請工商注銷 |

清算組成員 |

l 有限責任公司的清算組由股東組成 l 股份有限公司的清算組由董事或者股東大會確定的人員組成 l 人數(shù)沒有強制要求 |

l 公司股東、董事、監(jiān)事、高級管理人員能夠而且愿意參加清算的,法院可優(yōu)先考慮指定上述人員組成清算組;上述人員不能、不愿進行清算,或者由其負責清算不利于清算依法進行的,法院可以指定《人民法院中介機構(gòu)管理人名冊》和《人民法院個人管理人名冊》中的中介機構(gòu)或者個人組成清算組;法院也可根據(jù)實際需要,指定公司股東、董事、監(jiān)事、高級管理人員,與管理人名冊中的中介機構(gòu)或者個人共同組成清算組 l 成員人數(shù)應(yīng)當為單數(shù),負責人由人民法院指定 l 實務(wù)中公司強制清算,清算組人員多由中介機構(gòu)及相關(guān)專業(yè)人員構(gòu)成 |

注銷標志 |

l 應(yīng)按照工商、稅務(wù)等部門的要求提供清算報告等材料 |

l 應(yīng)按照工商、稅務(wù)等部門的要求提供清算報告等材料 l 除清算報告,強制清算則還應(yīng)提交法院終結(jié)清算程序的裁判文書等 |

盡管自行清算與強制清算存在各種各樣的的區(qū)別,但如若只看到二者之間的差異,認為二者系并行不悖的兩種程序,筆者認為這樣的觀點可茲商榷。

從《公司法》、《關(guān)于審理公司強制清算案件工作座談會議紀要》等相關(guān)規(guī)范之規(guī)定來看,強制清算程序主要是為解決公司出現(xiàn)解散事由后,出現(xiàn)無法依法自行成立清算組或成立清算組后清算組無法依法履行清算職能等情形的問題解決程序,即強制清算程序?qū)嵸|(zhì)是解決自行清算程序中清算組無法依法成立或不能依法發(fā)揮職能的補充程序,待強制清算程序中清算組成立后,強制程序中的清算組的職權(quán)和職責和自行清算程序中的清算組履行同樣的職責與職權(quán),僅強制清算因存在法院參與的情況,需要履行額外的監(jiān)管程序與向法院報批程序,但整體還是遵循相同的清算邏輯。因此,自行清算和強制清算并非并行不悖,而是有所交叉。這一點可以不僅可以從如上文字《自行清算與強制清算程序?qū)Ρ缺怼返贸觯嗫蓮那笆觥豆窘馍⒑颓逅慊玖鞒淌疽鈭D》直觀看出:

自行清算與強制清算并非并行不悖的“=”關(guān)系而是有所交叉的“Y”字型關(guān)系意味著,不管是自行成立還是法院指定成立清算組之后,如清算組因無法接收公司公章營業(yè)執(zhí)照、財務(wù)賬簿、合同、銀行賬戶資料等重要文件、無法聯(lián)系法定代表人、財務(wù)人員等各種原因?qū)е虑逅慊顒赢a(chǎn)生阻礙的情形,不管是自行清算還是強制清算都會面臨無法清算的僵局。[ 《關(guān)于審理公司強制清算案件工作座談會紀要》第28條:對于被申請人主要財產(chǎn)、帳冊、重要文件等滅失,或者被申請人人員下落不明的強制清算案件,經(jīng)向被申請人的股東、董事等直接責任人員釋明或采取罰款等民事制裁措施后,仍然無法清算或者無法全面清算,對于尚有部分財產(chǎn),且依據(jù)現(xiàn)有帳冊、重要文件等,可以進行部分清償?shù)模瑧?yīng)當參照企業(yè)破產(chǎn)法的規(guī)定,對現(xiàn)有財產(chǎn)進行公平清償后,以無法全面清算為由終結(jié)強制清算程序;對于沒有任何財產(chǎn)、帳冊、重要文件,被申請人人員下落不明的,應(yīng)當以無法清算為由終結(jié)強制清算程序。 ]

雖然在個別地方的特殊司法政策下(如上海地區(qū)《上海市高級人民法院 上海市市場監(jiān)督管理局關(guān)于企業(yè)注銷若干問題的會商紀要》),在某些條件下強制清算程序可解決自行清算無法解決的部分問題。但筆者認為,在現(xiàn)行統(tǒng)一規(guī)范層面下,強制清算本質(zhì)只是對清算組無法在自行清算中正常成立并發(fā)揮作用的程序補充,強制清算不是與自行清算并行不悖的兩種程序,自行清算中會導致無法清算的障礙與問題在強制清算程序中同樣會產(chǎn)生清算僵局的可能性。

真當遇到前述問題時,正確的應(yīng)對方法還是應(yīng)該是一事一議,而并非一概一紙申請轉(zhuǎn)尋強制清算程序,這樣的做法不僅不符合最大化利用司法資源的效益原則,更重要的是也并不能實質(zhì)解決問題。

綜上所述,公司注銷程序中,并非需要全體股東一致同意公司解散且公司人財物均齊備的情況下才能啟動自行清算程序;自行清算程序中可能會遇到的清算僵局問題在強制清算程序中一樣會遇到,解決問題的核心關(guān)鍵在于項目負責人員能夠結(jié)合地方司法政策,針對清算僵局問題提前揭示風險、提前制定解決方案,從而順利化解公司清算僵局,將強制清算程序當做解決任何公司注銷問題的萬能鑰匙的做法或觀念就項目的啟動或開展存在一定的風險性。

擬注銷公司的“人財物”要素不齊備——清算程序中如何解決?

據(jù)筆者為國有企業(yè)提供市場主體退出法律服務(wù)過程中的經(jīng)驗,就公司注銷實務(wù)中出現(xiàn)的公司財務(wù)賬簿丟失、公司U盾電子營業(yè)執(zhí)照丟失、公司稅務(wù)已處于非正常戶注銷狀態(tài)、公司法定代表人無法聯(lián)系等各種“人財物”可能導致清算障礙的具體實操問題,一般可通過財務(wù)建賬、提交等價替代性證明文書等方式解決,因此,律師在制定企業(yè)注銷法律服務(wù)項目方案時,一般可通過啟動前預審、識別企業(yè)注銷中可能障礙并制定替代性解決方案,從而為國有企業(yè)企業(yè)注銷項目量體裁衣,提供個性化的定制法律服務(wù)。

生也有涯而知也無涯,個人經(jīng)驗畢竟有限,歡迎各位律師同行、各位專家老師撥冗指正,就本文觀點與我們討論,亦歡迎有興趣、有需求的各界人士與我們、討論、洽談,以期能夠以更為多樣化的視角,更好地開展市場主體退出法律服務(wù)。

三、重視結(jié)果,輕視程序

筆者在為大量企業(yè)提供市場主體退出法律服務(wù)的過程中發(fā)現(xiàn),相當數(shù)量的企業(yè)人員對自行清算的理解僅僅停留于“走個過場”,一味僅僅按照市監(jiān)局等行政人員形式要求走走形式程序,重結(jié)果而輕過程,對清算程序本身缺乏法律上的完整認識,因而為法人股東、為清算組成員的自身審慎責任帶來風險。具體而言,主要包括以下幾種情況:

1、就行政部門形式審查的材料僅形式準備

例如,債權(quán)人公告瑕疵發(fā)布行為存在法律風險。依據(jù)法律規(guī)定,公司成立清算組應(yīng)當及時發(fā)布債權(quán)人公告,告知公司債權(quán)人及時申報債權(quán)。但筆者發(fā)現(xiàn),部分項目負責人人員或停留于網(wǎng)上找模板層面,或亦步亦趨按照市場監(jiān)督管理局工作人員形式審核要求內(nèi)容起草債權(quán)人公告內(nèi)容,但這樣的做法可能隱藏了債權(quán)人公告存在瑕疵的法律風險。依筆者經(jīng)驗,就市場監(jiān)督管理局形式審核的主要要求,主要在于核查待注銷公司有無發(fā)布債權(quán)人公告,但對于公告的實質(zhì)內(nèi)容卻不加審核,如債權(quán)人公告僅發(fā)布公司擬進行注銷要求債權(quán)人申報債權(quán)的內(nèi)容,卻并未公告?zhèn)鶛?quán)申報聯(lián)系人、聯(lián)系電話、聯(lián)系地址等信息,從司法訴訟程序的一般裁判角度上看,企業(yè)該公告行為難以稱得上合法有效,相關(guān)清算組成員難以稱得上積極履行了清算職責,相關(guān)人員因而存在被債權(quán)人追究清算責任的風險。而且,就如何通知債權(quán)人,應(yīng)當區(qū)分已知債權(quán)人和未知潛在債權(quán)人應(yīng)適用不同的債權(quán)人通知方式,不能僅以發(fā)布債權(quán)人公告的方式替代書面通知已知債權(quán)人。

同時,就債權(quán)人公告的發(fā)布行為,根據(jù)《公司法司法解釋二》第十一條,應(yīng)當注意除需要將清算事宜書面通知全體已知債權(quán)人,還應(yīng)當根據(jù)公司規(guī)模和營業(yè)地域范圍在全國或者公司注冊登記地省級有影響的報紙上進行公告,而不能僅僅根據(jù)行政審核人員的以往經(jīng)驗在其要求發(fā)布的媒介上公告,如果清算組未按照前述要去履行通知義務(wù)和公告義務(wù),導致債權(quán)人未及時申報債權(quán)而未獲清償,債權(quán)人主張清算組成員對因此造成的損失承擔賠償責任的,人民法院應(yīng)依法予以支持。

未依法、有效通知已知債權(quán)人和發(fā)布債權(quán)人公告導致公司有限責任被“穿透”,需要股東或清算組成員承擔公司債務(wù)的案例如陳某、楊某、毛某、李某與李某清算責任糾紛上訴案[上海市第二中級人民法院(2019)滬02民終1011號]。

2、清算方案并未嚴肅、依法制定并執(zhí)行

清算報告草草了事,并未嚴肅制定。就筆者辦理的企業(yè)清算案件,存在很多市場監(jiān)督管理工作人員要求企業(yè)提供標準化格式版本的清算報告,這些清算報告中多有股東及清算組成員對公司清算過程中是否存在違法違規(guī)行為的承諾,因此,清算報告簽章人員應(yīng)當注意到該等格式文本中法律責任要求,切實執(zhí)行清算程序,而不能僅僅將清算報告當做一份程序性格式文本來簽訂。就相關(guān)法律責任可見《公司法司法解釋二》第十九條,有限責任公司的股東、股份有限公司的董事和控股股東,以及公司的實際控制人在公司解散后,惡意處置公司財產(chǎn)給債權(quán)人造成損失,或者未經(jīng)依法清算,以虛假的清算報告騙取公司登記機關(guān)辦理法人注銷登記,債權(quán)人主張其對公司債務(wù)承擔相應(yīng)賠償責任的,人民法院應(yīng)依法予以支持。

如前述如陳某、楊某、毛某、李某與李某清算責任糾紛上訴案[上海市第二中級人民法院(2019)滬02民終1011號]中,法院判決股東承擔責任的理由也包括股東在清算報告中作出愿意在法定范圍內(nèi)對公司未了債務(wù)繼續(xù)承擔責任的書面承諾。

清算方案未依法制定并執(zhí)行。清算方案作為清算活動的執(zhí)行依據(jù),應(yīng)當依法經(jīng)過股東會、股東大會或人民法院確認后方可執(zhí)行,因此,如清算組制定的清算方案未列入已知或應(yīng)當知道的債權(quán)人,執(zhí)行該未經(jīng)確認的清算方案損害債權(quán)人利益的,清算組成員有承擔損害賠償之可能性;如確認清算方案的相關(guān)決議程序或表決比例不符合法律及公司章程規(guī)定,清算方案客觀存在被撤銷的可能性。就相關(guān)法律責任,可見《公司法司法解釋二》第十五條,執(zhí)行未經(jīng)確認的清算方案給公司或者債權(quán)人造成損失,公司、股東、董事、公司其他利害關(guān)系人或者債權(quán)人主張清算組成員承擔賠償責任的,人民法院應(yīng)依法予以支持。

如陳某與曾某損害股東利益責任糾紛一案[四川省成都市青白江區(qū)人民法院(2017)川0113民初2704號案件]中,就擅自執(zhí)行未經(jīng)其他清算組成員及股東本人簽字確認的清算報告的清算組成員,法院判決其承擔損害賠償責任。

3、清算組成員未能正確認識盡職義務(wù)

清算程序啟動后,清算組依法負責公司清算活動,履行清理公司財產(chǎn)、編制資產(chǎn)負債表和財產(chǎn)清單,通知、公告?zhèn)鶛?quán)人,處理與清算有關(guān)的公司未了結(jié)的業(yè)務(wù),清繳所欠稅款以及清算過程中產(chǎn)生的稅款,清理債權(quán)、債務(wù),處理公司清償債務(wù)后的剩余財產(chǎn)等法定職權(quán),但很多清算組成員或出于非專業(yè)法律人士、或出于認為責任應(yīng)由委派自己擔任清算組成員的法人股東承擔等各種原因,對自身應(yīng)盡法律上的盡職審慎義務(wù)未能正確認識,因此產(chǎn)生了前述的各種重形式、輕實質(zhì)的問題。

《公司法》第一百八十九規(guī)定,“清算組成員應(yīng)當忠于職守,依法履行清算義務(wù)。清算組成員不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入,不得侵占公司財產(chǎn)。清算組成員因故意或者重大過失給公司或者債權(quán)人造成損失的,應(yīng)當承擔賠償責任”,就清算組成員應(yīng)注意到未履行自身盡職義務(wù)可能產(chǎn)生的法律責任,具體舉例如前所述包括:

l清算組未按照前款規(guī)定履行通知和公告義務(wù),導致債權(quán)人未及時申報債權(quán)而未獲清償,債權(quán)人主張清算組成員對因此造成的損失承擔賠償責任的。

l執(zhí)行未經(jīng)確認的清算方案給公司或者債權(quán)人造成損失,公司、股東、董事、公司其他利害關(guān)系人或者債權(quán)人主張清算組成員承擔賠償責任的。

當然,應(yīng)當注意到清算程序中相關(guān)清算責任的人員并非僅僅是清算組成員,限于篇幅,擬注銷公司的股東、法定代表人、高級管理人員等清算義務(wù)人員在清算過程中的角色定位與責任義務(wù)此處不再贅述。

小結(jié)

鑒于強制清算和自行清算適用的具體情況不同、兩種程序的優(yōu)劣勢不同,就公司企業(yè)采取何種程序啟動清算程序,具體而言,還是應(yīng)該在客觀分析項目基本情況的基礎(chǔ)上,綜合考慮目標公司股東會等利益相關(guān)人的團結(jié)程度、擬注銷公司的材料齊備情況、啟動人對后續(xù)程序把控需求、啟動人對時間程序的需求等多種因素,一事一議,根據(jù)不同需求,制定不同的市場退出方案。

但不管是哪種路徑方案,項目人員都應(yīng)摒棄重形式輕實質(zhì)等“重此輕彼”的片面化思維,明確自身應(yīng)盡依法清算義務(wù),唯有如此,公司清算活動才能依法、合規(guī)地走在正軌上,企業(yè)入殮后才可以“瞑目安眠”,而公司相關(guān)債權(quán)、股權(quán)、勞動人事、稅務(wù)管理等法律關(guān)系才可以公平、妥善、完備地得以處置。

結(jié)語

2018年,公司法修改已列入了十三屆全國人大常委會立法規(guī)劃和年度立法工作計劃。

2021年12月20日,第十三屆全國人大常委會第三十二次會議對《中華人民共和國公司法(修訂草案)》進行了審議,現(xiàn)《中華人民共和國公司法(修訂草案)》已向社會公布并征求意見,征求意見期間已至2022年1月22日截止。

公司法修訂草案共15章260條,在現(xiàn)行公司法13章218條的基礎(chǔ)上,實質(zhì)新增和修改70條左右,其中我們注意到,公司法修訂草案的主要變化就包括對公司退出制度進行完善,如強化清算義務(wù)人和清算組成員的義務(wù)和責任(修訂草案第二百二十八條、第二百二十九條、第二百三十四條);增加規(guī)定,經(jīng)全體股東對債務(wù)履行作出承諾,可以通過簡易程序注銷登記(修訂草案第二百三十五條)。

市場主體退出法律服務(wù)在公司法修訂后會呈現(xiàn)何種新變化、新局勢,值得持續(xù)關(guān)注!

滬公網(wǎng)安備 31010402007129號

滬公網(wǎng)安備 31010402007129號